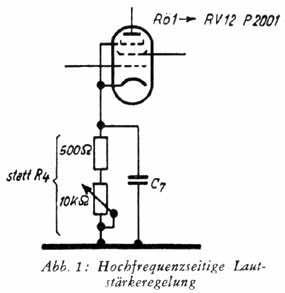

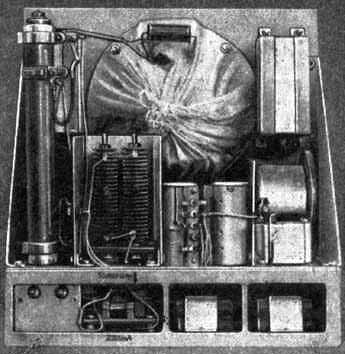

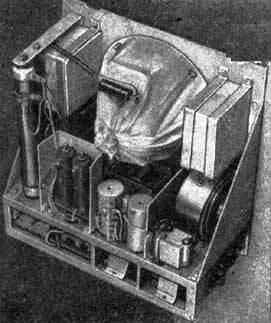

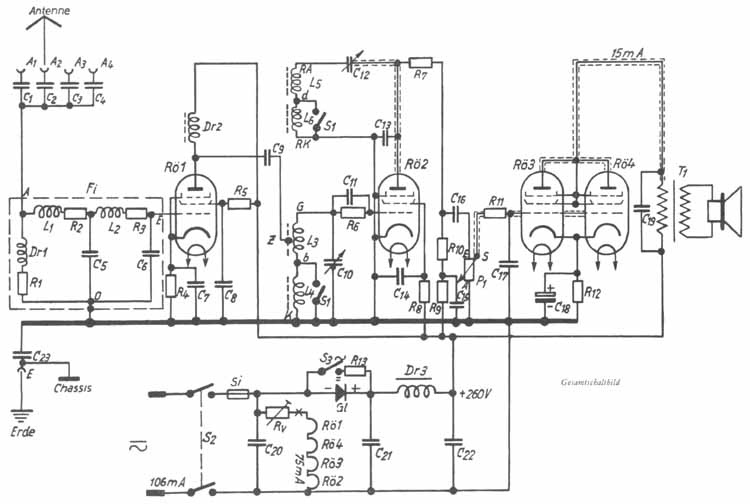

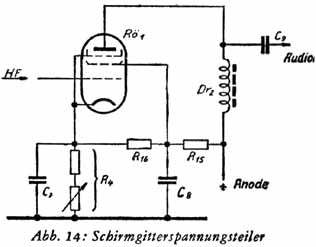

Die Gittervorspannung für die HF-Röhre

Rö 1 wird durch Spannungsabfall am Widerstand R 4 gewonnen, der durch den Kondensator C 7 abgeblockt wird. Wer eine

Übersteuerung der Rö 1 sicher vermeiden will, kombiniert diesen Kathodenwiderstand R 4 aus dem unveränderlichen

Teil 500W und dem Potentiometer 10 kW (siehe nebenstehende Abbildung).

Die Gittervorspannung für die HF-Röhre

Rö 1 wird durch Spannungsabfall am Widerstand R 4 gewonnen, der durch den Kondensator C 7 abgeblockt wird. Wer eine

Übersteuerung der Rö 1 sicher vermeiden will, kombiniert diesen Kathodenwiderstand R 4 aus dem unveränderlichen

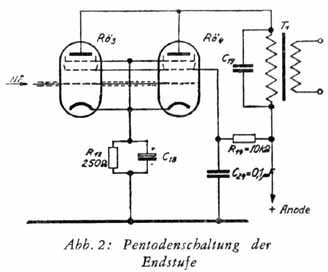

Teil 500W und dem Potentiometer 10 kW (siehe nebenstehende Abbildung). Der richtige Wert für R 12 muß nach bester

Wiedergabe gewählt werden. Ein paar Verbuche hierbei sind keine vergeudete Zeit, sondern werden stets mit einer

zufriedenstellenden Wiedergabe belohnt! Im Mustergerät ist R 12 = 600W, wobei sich ein

Anodenstrom von 14 - 15 mA einstellt.

Der richtige Wert für R 12 muß nach bester

Wiedergabe gewählt werden. Ein paar Verbuche hierbei sind keine vergeudete Zeit, sondern werden stets mit einer

zufriedenstellenden Wiedergabe belohnt! Im Mustergerät ist R 12 = 600W, wobei sich ein

Anodenstrom von 14 - 15 mA einstellt.|

Netzspannung |

Widerstand Rv |

Belastung |

|

220 Volt |

ca. 2270 W |

ca. 13 W |

|

150 " |

" 1330 W

|

" 8W |

|

125 " |

" 1000 W

|

" 6W |

|

110 " |

" 800 W

|

" 5W |

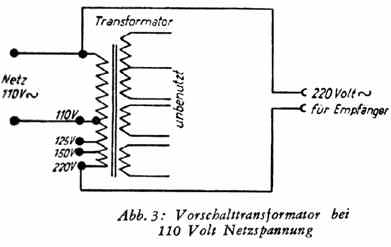

Ungünstiger wird es bei 110-Volt-Netzen. Hier

ist der Einschaltstromstoß wesentlich größer, obwohl der reine Empfangsbetrieb auch bei 110 Volt trotz der

geringeren Anodenspannung gewährleistet ist.

Ungünstiger wird es bei 110-Volt-Netzen. Hier

ist der Einschaltstromstoß wesentlich größer, obwohl der reine Empfangsbetrieb auch bei 110 Volt trotz der

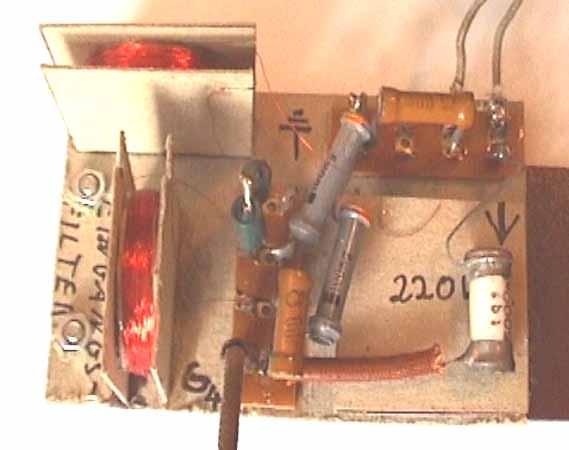

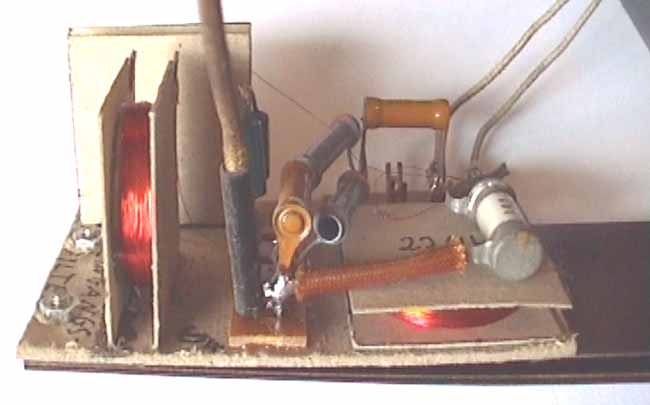

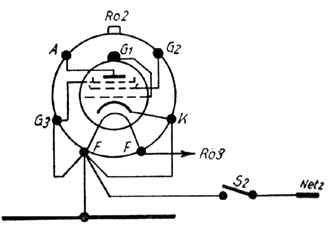

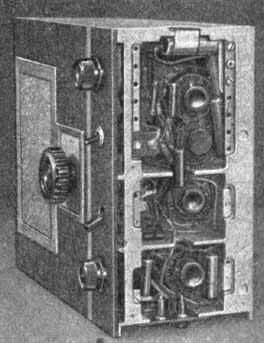

geringeren Anodenspannung gewährleistet ist. Hinter dem Vorwiderstand Rv geht der Heizstrom der Reihe nach durch die Röhren 1, 4, 3, 2. Die für das Netzbrummen

empfindlichste Röhre, das Audion Rö 2, liegt mit einem Ende ihres Heizfadens direkt an Minus. Dadurch ist die

Spannung zwischen Heizfaden und Kathode an Rö 2 am geringsten, und somit ergibt sich auch eine ganz geringe Brummspannung.

Um völlige Netztonfreiheit zu erzielen, ist sorgfältig darauf zu achten, daß die Zuführung vom Netz

(gleich hinter S 2 und C 20) zur Röhre 2 direkt an die Lötfahne der Fassung der Audionröhre gelegt wird

(siehe nebenstehende Abbildung).

Hinter dem Vorwiderstand Rv geht der Heizstrom der Reihe nach durch die Röhren 1, 4, 3, 2. Die für das Netzbrummen

empfindlichste Röhre, das Audion Rö 2, liegt mit einem Ende ihres Heizfadens direkt an Minus. Dadurch ist die

Spannung zwischen Heizfaden und Kathode an Rö 2 am geringsten, und somit ergibt sich auch eine ganz geringe Brummspannung.

Um völlige Netztonfreiheit zu erzielen, ist sorgfältig darauf zu achten, daß die Zuführung vom Netz

(gleich hinter S 2 und C 20) zur Röhre 2 direkt an die Lötfahne der Fassung der Audionröhre gelegt wird

(siehe nebenstehende Abbildung). Die

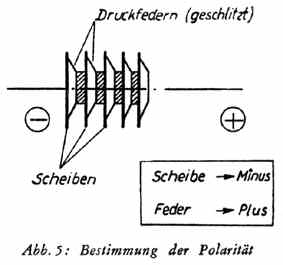

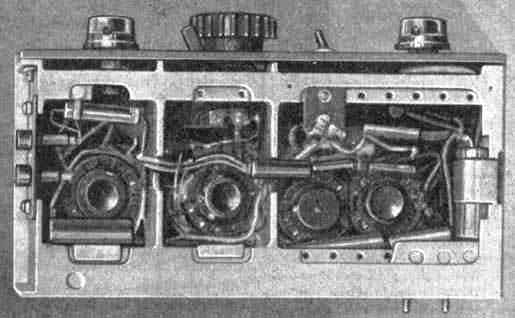

Trockengleichrichter werden meist in Form langer Stäbe geliefert. Sie besitzen einen durchgehenden Metallbolzen, der

von allen stromführenden Teilen des Gleichrichters isoliert ist. An den Enden ist der Bolzen mit Gewinde und Muttern

versehen, um ihn leicht im Chassis befestigen zu können. Zum Anschluß dienen Lötfahnen. Sollten die beiden

Anschlüsse am Ende des Gleichrichters nicht in ihrer Polarität gekennzeichnet sein (z. B. rot = plus, schwarz =

minus), so kann man die Anschlüsse nach folgendem Abbild bestimmen. Es ist auch möglich, mit einem

Drehspulinstrument oder einer Glimmlampe am Wechselstromnetz die Polarität festzustellen.

Die

Trockengleichrichter werden meist in Form langer Stäbe geliefert. Sie besitzen einen durchgehenden Metallbolzen, der

von allen stromführenden Teilen des Gleichrichters isoliert ist. An den Enden ist der Bolzen mit Gewinde und Muttern

versehen, um ihn leicht im Chassis befestigen zu können. Zum Anschluß dienen Lötfahnen. Sollten die beiden

Anschlüsse am Ende des Gleichrichters nicht in ihrer Polarität gekennzeichnet sein (z. B. rot = plus, schwarz =

minus), so kann man die Anschlüsse nach folgendem Abbild bestimmen. Es ist auch möglich, mit einem

Drehspulinstrument oder einer Glimmlampe am Wechselstromnetz die Polarität festzustellen.

|

Spule |

Windungszahl |

Draht |

|

Dr 1 |

200 |

0,2mmCuSS |

|

Fabrikat |

Wicklungsanschlüsse |

Kammer |

Windungszahl |

Draht |

|

Siemens- H-Kern (Allei-Fer-Frequenta- |

G - Z - b d - RA |

1 u. 2 3 |

28 + 28 10 |

20 x 0,05 LSS 3 X 0,07 LSS

|

|

b - K RK - d |

1 u. 2 3 |

90 + 90 25 |

3 X 0,07 LSS oder 0,2 CuSS |

|

|

Rö 1 - Rö2 - Rö3 |

R 15 |

R 16 |

R 8 |

R 9 |

R 12 |

R 14 |

Rv |

|

Allstrom |

CF 3 - CF 7 - CL 4 |

50 |

50 |

800 |

10 |

170 |

evtl. 100 |

ca. 790 |

|

EF11 - EF12 - CL4 |

40 |

100 |

500-1000 |

20 |

170 |

evtl. 100 |

ca. 905 |

|

|

EF13 |

100 |

100 |

|

|

|

|

|

|

|

VF 7 - VF 7 - VL 4 *) |

30 |

50 |

500-1000 |

50 |

170 |

evtl. 4000 |

NF-Regelung |

|

|

Gleich- |

1894 - 1884 - 1823d |

50 |

30 |

500-1000 |

10 - 50 |

650 |

0 |

ca. 890 |

|

Wechsel- strom |

AF3 - AF7 - AL4 |

50 |

50 |

800 |

10 |

150 |

0 |

- |

|

EF11 - EF12 - EL11 |

40 |

100 |

500 -1000 |

20 |

150 |

0 - 200 |

- |

|

|

EF13 |

100 |

100 |

|

|

|

|

- |

|

|

1294 - 1284 - 1374d |

50 |

30 |

500-1000 |

10-50 |

500 |

0 |

- |

|

|

|

|

k W |

k W |

k W |

k W |

W |

W |

W |