Das Röhren-Prüf- und Messgerät "RPG-Müller"

von Rolf Müller

Hinweis ! Diese Seite ist ausschliesslich nur für den privaten und nicht für den

gewerblichen Gebrauch (z.B. Internet-Auktionen !) bestimmt.

Es dürfen keine Fotos und Texte ohne meine vorherige Zustimmung verwendet werden !

Ein Röhrenprüfgerät zu besitzen, reitzte mich schon seit langem. Als ich zu planen begann,

war mir nur die prinzipielle Funktion bekannt, nicht aber genaue Details einer praktischen Ausführung. Käufliche

Geräte z.B. bei ebay erschienen mir im Preis zu astronomischen Summen hochgejubelt.

Der Nachbau eines der "großen" Geräte war mir schon beim Sichten der Schaltpläne viel zu kompliziert.

Doch der Appetit kommt bekanntlich beim Essen! Nach und nach entstand bei mir eine Vorstellung, was das Gerät

können sollte. Das Erstellen von Kennlinien sollte möglich sein, das bloße Prüfen auf "gut" oder

"unbrauchbar" war mir zu wenig. Beim Prüfen von Röhren sollte schon etwas Physik mit im Spiel sein. Das

Literaturstudium und das Sichten von Schaltplänen und Bedienanleitungen ist dabei unerläßlich. Jogis

Röhrenbude half mir hier mit hervorragenden Informationen.

Mein Selbstbau-Gerät enthält Elemente mehrere Beschreibungen von alten Geräten, wie z.B. Funke W 20

und Neuberger RPM 370. Außerdem war Heinz Richters Buch "Radiopraxis" hilfreich. Gut verständlich für die

Meßvorgänge auch "Röhrenmeßgeräte in Entwurf und Aufbau" von H. Schweitzer.

Ähnlich wie beim Funke W 20 gestattet mein Eigenbau eine Glimmlampen-Kurzschlußprüfung vor dem

eigentlichen Meßvorgang, um Kurzschlüsse durch kaputte Röhren an den Netzteilen zu verhindern. Aus diesem

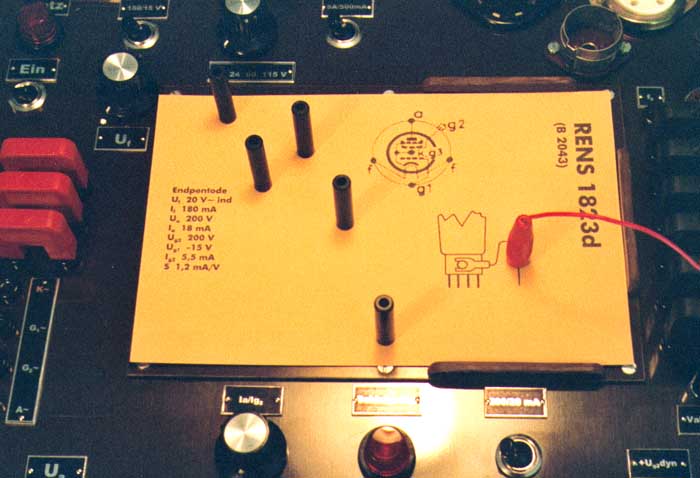

Grund habe ich das äußere diesem Gerät nachempfunden. Reizvoll auch das "Programmieren" des Gerätes

durch Prüfkarten!

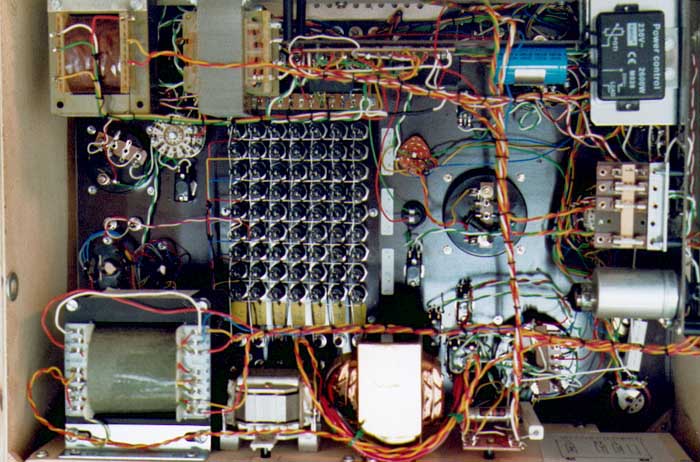

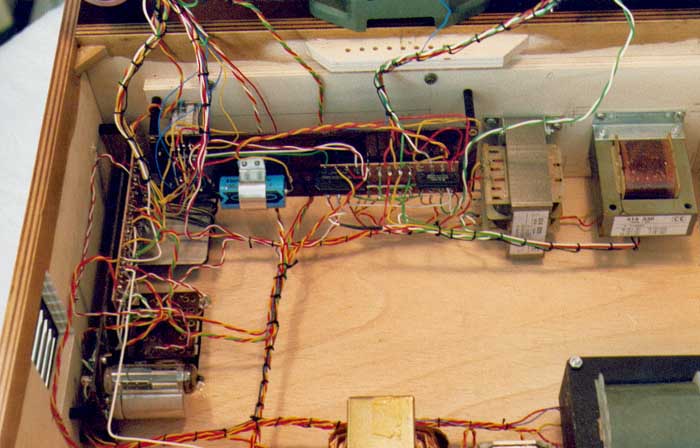

Mein Gerät ist in einem Sperrholzkasten mit den Maßen 50 x 50 x 22 cm eingebaut. Wegen des "Eisens" in den

Netzteilen wiegt es auch 17 kg. Links ist ein großes Fach für Zubehör und selbstgedruckte Prüfkarten.

Unerläßlich ist eine Datensammlung, z.B. der Röhren-Codex von 1948 und die spätere

Röhren-Taschen-Tabelle aus dem Franzis-Verlag.

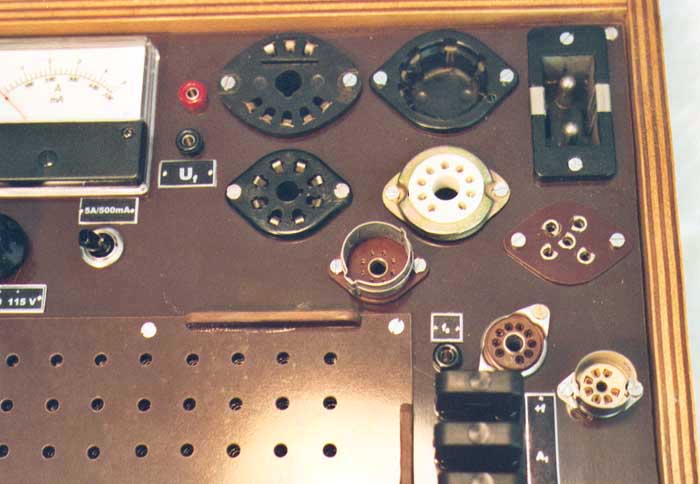

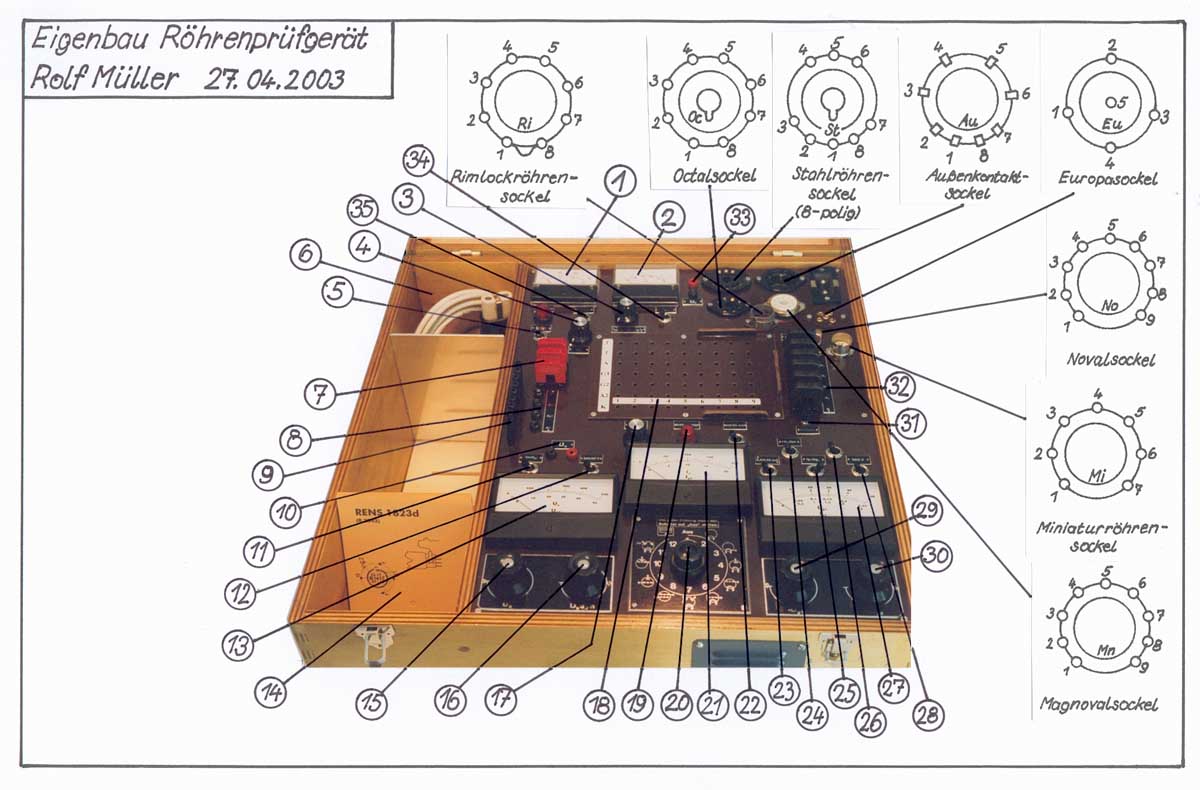

Die Bedienplatte aus 4mm-Hartpapier (Kunststoff-Großhandel) ist dem W 20 nachempfunden.

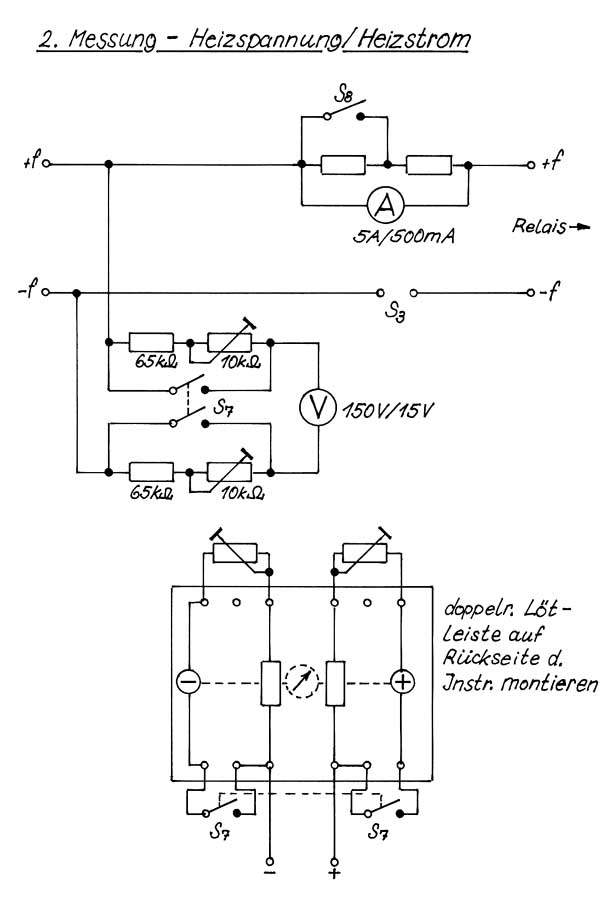

Drei große Drehspulinstrumente gestatten das Ablesen von Anoden- und Schirmgitterspannungen, Anoden- und

Schirm-Gitterströmen und Steuergitterspannung und -strom. Diese Spannungen werden ganz altmodisch mit keramischen

Drahtpotis (bis 40 W) eingestellt. Beim Heizkreis sind Spannung und Strom verantwortungsvoll über Drehspulinstrumente

einstellbar.

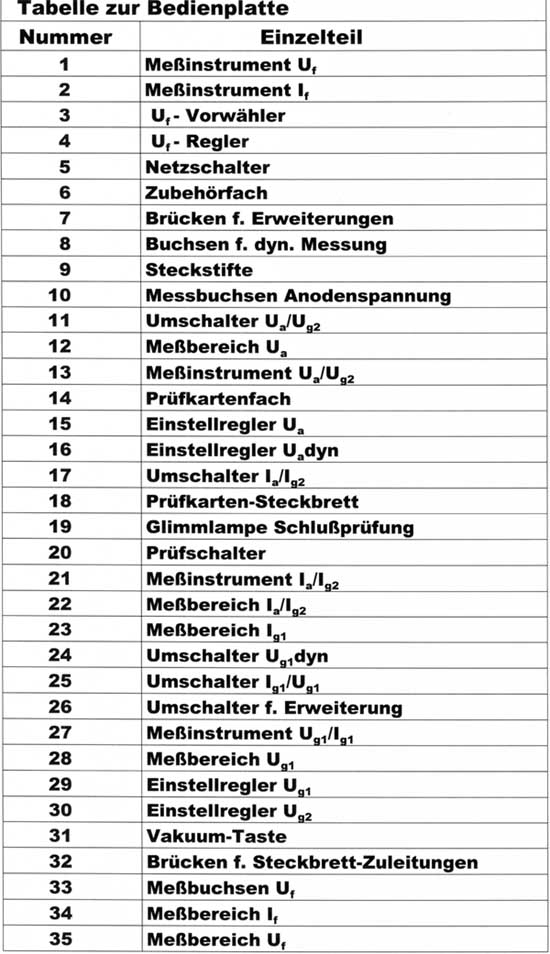

Die Heiztrafos werden allerdings primärseitig und ganz modern über induktive Dimmer (Conrad) geregelt.

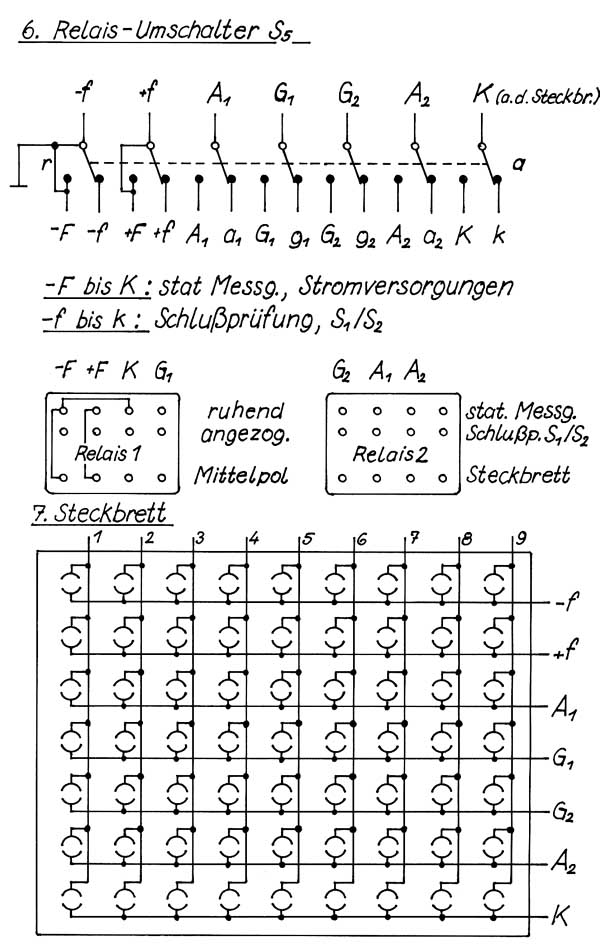

Das alles läuft auf einem Steckbrett mit 2 x 9 Schaltbuchsen (Bürklin) zusammen. Die Zuleitungen zum Steckbrett

enthalten Kurzschlußstecker, damit zusätzlich von außen weitere Schaltelemente hinzukommen können

(z.B. Kennlinienaufnahme mit Oszillograph!). Auch die Heiz- und Anodenspannung ist über Buchsen zu Messen und zu

Kontrollieren bzw. zu Eichen.

Die 3 großen Drehspulinstrumente (100 µA) habe ich - genau wie die 2 kleinen - neuen Meßbereichen angepaßt:

Für die Vorwiderstände Trimmer, für die Shunts am besten Widerstandsdraht und etwas Probieren.

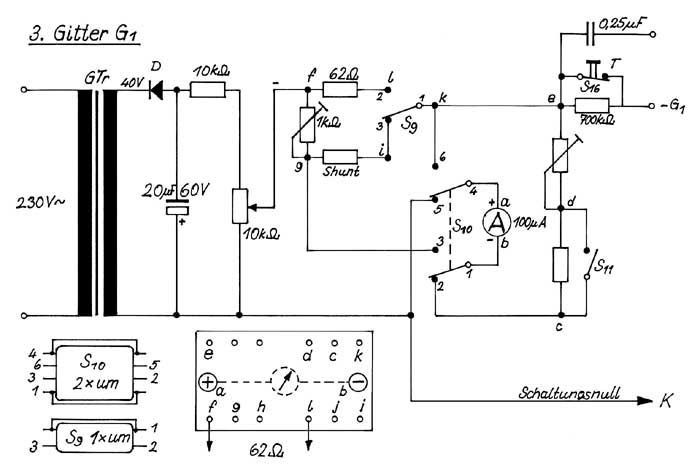

Die Messung des Steuergitterstroms ist wegen des Instrumenteninnenwiderstands bekanntlich etwas heikel. Er

durchläuft einen 62 Ohm-Widerstand, bei dem dann der Spannungsabfall gemessen wird. Dieser ist ja dem Strom

proportional.

Mein Gerät gestattet also - genau wie die großen Vorbilder - die Anfertigung von Kennlinien mit hinreichender

Genauigkeit. Die Bedienplatte habe ich mit den wichtigsten Sockel-Buchsen versehen, für Erweiterungen ist noch etwas

Platz.

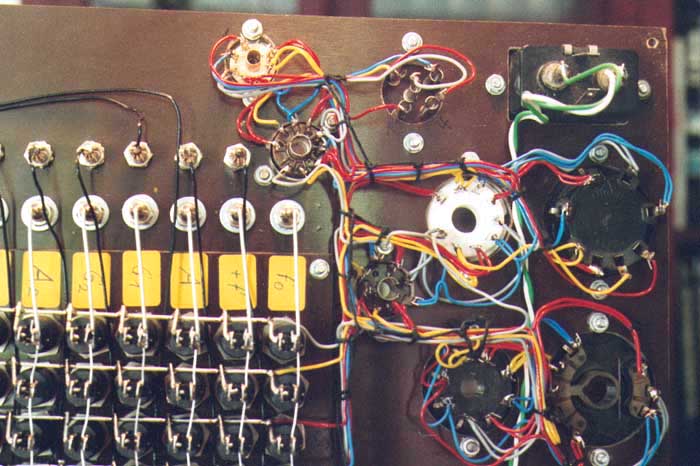

Das Steckfeld besteht aus 63 "Schaltbuchsen" auf Hartpapier im Rastermaß 16 mm geschraubt. Schaltbuchsen sind wie

Bananenbuchse, nur mit 2 isolierten Hälften. Wenn man einen 4 mm-Stecker oder -Stift hineinsteckt, wird der Kontakt

geschlossen. Ich habe die Buchsen von Bürklin zu ca. 1 € pro Stück bezogen. - Das ist nicht gerade billig, spart

aber auch Zeit.

Wie ich feststellte, benutzen andere "Röhrenprüfer" elektronisch stabilisierte Spannungen, die das Nachregeln

überflüssig machen. Das ist m.E. nach eine Philosophie-Frage. Wir sitzen doch auch gerne im Bastelkeller, oder?

Die Röhrenelektroden führen außerden - nach Heinz Richter - über 4 Kondensatoren und

(Stell-)Widerstände zu 4 Buchsen. Damit kann z.B. eine Röhre "dynamisch" getestet werden. Bei einer HF-Schaltung

dürfte das allerdings nicht funktionieren, da im Gerät etliche Meter Schaltdraht koppelnd verbaut sind.

Mein RPG hat schon viele Dutzend Prüfungen hinter sich und funktioniert zur vollsten Zufriedenheit. Noch nicht

verschaltet sind Röhrengleichrichter-Stromversorgung und dynamische Messung.

Mein Gerät ist bewußt in alter Technik gehalten. Da es wohl keine käuflichen Heiztrafos mit allen

gängigen Spannungen mehr gibt, und mir das Wickelnlassen zu teuer erschien, ging ich hier ausnahmsweise eine modernen

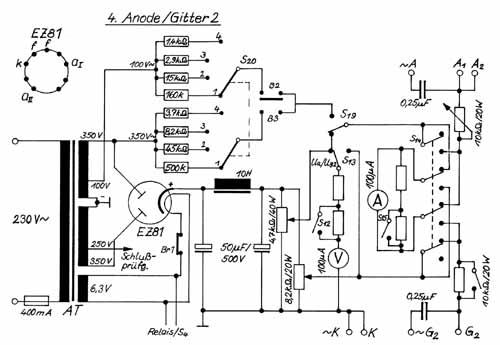

Weg: Ein Dimmer für induktive Lasten regelt die 2 Heiztrafos ohne Wärmeverlust. Der Anodentrafo von Jan

Wüsten ist für Verstärker gedacht und besitzt zwei 350-V-Wicklungen. Der Anodenstrom wird also mit einer

EZ 80 Gleichgerichtet. Da man die eigentliche Messung mit dem Einstellen der Steuergitterspannung beginnt, hat die

Gleichrichterröhre auch etwas Zeit zum Aufheizen! Am Ausgang des Heizkreises steht Gleichstrom zur Verfügung.

Auf meinen Prüfkarten ist das jeweilige Sockelschaltbild der Röhre abgebildet. An Daten ist nur das Notwendige

zum Bedienen und Ablesen der Regler und Meßgeräte ausgedruckt. Detailiertere Daten finde ich im Nachschlagewerk.

Die Gütebeurteilung braucht m.E. nicht auf der Prüfkarte ausgedruckt zu sein. Nach dem Gütemaßstab des

W 20 kann man eine kleine Prozentrechnung doch notfalls im Kopf, oder?

Für die Prüfkarten habe ich mir im Schreibwarenhandel 300g-Karton - den es in mehreren Farben gibt - besorgt. Auf

einer Papierhebelschere wurden die Karten per Anschlag auf Maß geschnitten. Mit einer Schablone markierte ich dann an den

betreffenden Stellen die Stanzlöcher. Dann habe ich das Sockelschaltbild aus eingescannten Seiten der

Röhren-Taschen-Tabelle "ausgeschnitten" und im Bildbearbeitungsprogramm unter "Druckvorschau" auf die entsprechende

Größe gebracht und per Randskala an die betreffende Stelle platziert. Den Schreibtext schrieb ich in "Word" und

jagte die Karte noch zweimal - einmal so rum und einmal so rum - durch den Drucker. Da alles wesentliche abgespeichert ist,

geht das sehr schnell.

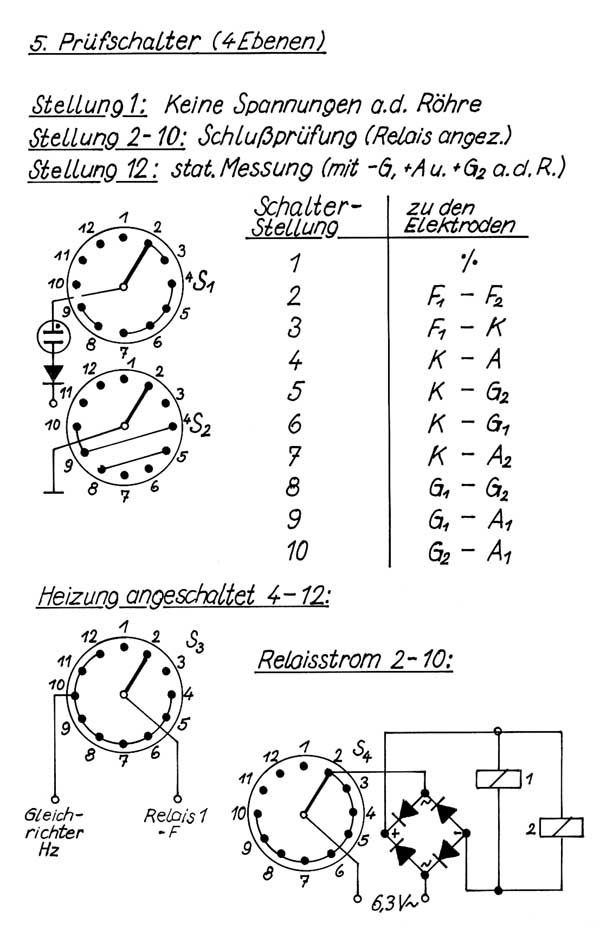

Der Prüfschalter ist aus zwei alten Porzellan-Wellenschaltern zusammengebastelt. Er hat 4 Ebenen. Solche Dinger sind

heute schwer zu bekommen. Der Umschalten der Heizspannungen (hohe Ströme!) ist ein käuflicher (Conrad). Um die

Kontakte zu entlasten, habe ich 4 Schaltkontakte jeweils parallelgeschaltet.

Ein gutes Finish der Bedienplatte versteht sich von selbst. Für die Meßinstrumente habe ich neue Skalen

angefertigt. Entsprechend der benötigten Teilung machte ich eine Zeichnung in doppelter Größe. Nach dem

Einscannen druckte ich die Skala auf Fotopapier. Die Beschriftung der diversen Schalter ist invertiert auf Silberfolie

gedruckt. Die habe ich dann auf 1 mm-Aluschildchen geklebt. Das macht sich ganz gut und sieht professionell aus.

Technische Daten:

Heizspannung: 0 - 6 V, 0 - 24 V, 0 - 60 V, 0 - 115 V

Steuergitter: 0 - 55 V negativ

Anode und Schirmgitter: je 0 - 300 V / 150 mA

Herstellung dieses Koffers:

1. Seitenteile aus 12 mm Pappelsperrholz sauber zuschneiden und fingerverzahnen, dazu mit der Bandsäge Einschnitte

machen (12 mm breit). - Kann man auch stumpf verkleben und dann verdübeln. Mit Anschlagwinkel verkleben, Kanten

verschleifen.

2. Zwischenwand einpassen, verkleben und verdübeln.

3. Jetzt genau Maße für die Bedienplatte abnehmen.

4. Boden aus 4 mm Pappelsperrholz aufschrauben und Deckelplatte aufkleben.

5. Nach dem Trocknen (!) ca. 3 cm breit mit schmalem Blatt auf der Tischkreissäge Deckel bis auf die Ecken absägen.

Den Rest mit der Handsäge machen. Kanten verschleifen.

6. Beizen und mit "Schnellschliffgrund" grundieren. Dann Zellulose-Nitrolack 3 mal. Zwischendurch immer schleifen.

Noch ein Tipp zum Beschleifen der Kanten und Ecken von Kästen:

Man kann sich aus kleinen und großen Spanplattenstücken Schleifklötze machen. Schleifbänder für

Schleifmaschinen besorgen und Stücke davon mit Pattex aufkleben.

Prüfanleitung

Die folgende Prüfanleitung ist natürlich längst nicht so detailliert wie die eines Funke- oder

Neuberger-Gerätes. Wenn man ein solches Gerät baut, hat man sich vorher eingehend mit der Literatur beschäftigt.

Mein Gerät ist aus diesem Grund auch nicht so sehr ßprogrammiertß wie die großen Vorbilder. Als ich

die erste Röhre testete, hatte ich vorher sorgfältig alle Spannungen gemessen. Außerdem steckte ich nicht

gleich die älteste und wertvollste Röhre in die Fassung. Das versteht sich. Röhren testen oder vermessen

sollte man nur, wenn man Zeit und Ruhe hat.

1. Prüfkarte auflegen und Stifte stecken.

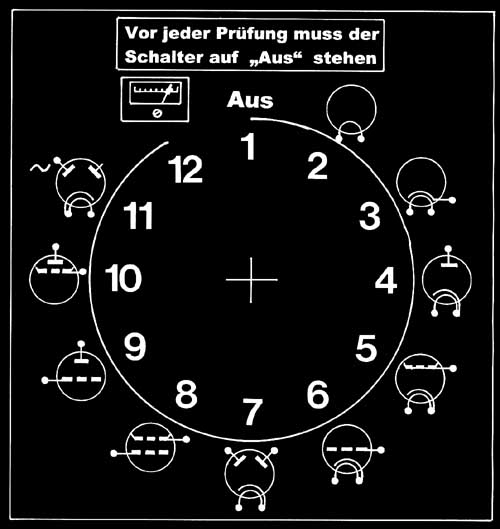

2. Wenn keine Prüfkarte zur Hand, Stifte nach Sockelschaltung stecken.

3. Alle Kippschalter und Drehschalter sind in linker Stellung. Prüfschalter in Stellung 1 (Aus). Netzschalter Ein.

4. Prüfschalter in Stellung 2 bringen, Glimmlampe ßSchlußprüfungß muß jetzt

aufleuchten, wenn der Heizfaden in Ordnung ist. Sonst Prüfung abbrechen!

5. Falls der Heizfaden in Ordnung ist, weiter auf Stellung 3 und dann auf Stellung 4.

6. In Stellung 4 kann man - falls gewünscht - die Heizspannung nach Prüfkarte einstellen. Die Röhre wird

jetzt geheizt. Beim Weiterdrehen machen sich jetzt thermische Schlüsse bemerkbar.

7. Langsam bis Stellung 10 weiterdrehen. Hierbei darf die Glimmlampe nirgends aufleuchten. Andernfalls hat die

Röhre einen Schluß zwischen den Elektroden und ist unbrauchbar. Dann muß die Prüfung abgebrochen

werden.

8. Falls bis hierher alles in Ordnung ist, Heizspannung auf 0 drehen. Anschließend werden die Meßbereiche

nach den Werten der Prüfkarte vorgewählt. Dann den Prüfschalter bis Stellung 12 weiterdrehen. Jetzt kommt

die statische Messung.

Zuerst wird die negative Steuergitterspannung eingestellt. Dann ist eventuell die Schirmgitterspannung an der Reihe.

Jetzt die Anoden-Spannung einstellen. Zum Schluß die Heizspannung vorsichtig auf Wert hochdrehen und den Heizstrom

beachten. Dieser schnellt zunächst etwas hoch um dann auf den Sollwert zu sinken.

9. Wenn die Röhre aufgeheizt ist, muß der Anodenstrom steigen. Jetzt eventuell die anderen Spannungen

nachregulieren. Beim weiteren Hochdrehen der Steuergitterspannung, wird der Anodenstrom zurückgehen. Nach der

Literatur ist die Röhre noch als gut zu bezeichnen, wenn Ia 60% des Sollwertes erreicht. Bei nur 40% ist die Röhre

unbrauchbar.

10. Zur Vakuumprüfung entsprechende Taste drücken. Der Anodenstrom darf sich nicht wesentlich ändern,

sonst herrscht nur noch ein schlechtes Vakuum, das Steuergitter läd sich von selbst negativ auf und die Röhre ist

unbrauchbar.

11. In Stellung 12 lassen sich ebenfalls Kennlinien erstellen. Beispielsweise erhöht man zur Erstellung einer

Ug1/Ia-Kennlinie die Steuergitter-Spannung schrittweise um je 1 V und liest jeweils den Anodenstrom ab. Dabei ist

ständiges Nachregeln aller übrigen Spannungen erforderlich. Mehr über das Thema Kennlinien sollte man der

Literatur entnehmen. Grundsätzlich gilt dabei immer, daß man eine Spannung schrittweise erhöht und den

zugehörigen Stromwert dann abliest.

Es empfiehlt sich die Werte in eine vorbereitete Tabelle zu schreiben. Die Kurve zeichnet man dann später auf

Millimeterpapier.

12. Steile Endröhren neigen mitunter zur Selbsterregung. Diese Schwingungen können verhindert werden, wenn

unmittelbar am Gitteranschluß der Röhre ein Entkopplungswiderstand von 1000 Ohm eingefügt wird. Dazu den

Kurzschlußstecker der Gitterzuleitung entfernen und einen 1000 Ohm-Stecker einsetzen. Auch Ferroxcube-Perlen sind

hilfreich.

Es ist wichtig, etwaiges Schwingen der Prüfröhre zu erkennen. Beim Schwingen von Prüfröhren zeigt das

RPG-Müller folgende Erscheinungen: Der Anodenstrom steigt von einem bestimmten Wert an meist ruckartig bis weit

über den normalen Wert an. Die Anzeige der negativen Gitterspannung steigt ebenfalls an, ohne daß das

zugehörige Regelorgan betätigt wird. Beim Drücken der Vakuumtaste fällt der Anodenstrom stark ab.

13. Misch- und Oszillatorröhren erreichen bei der statischen Messung nicht den in der Tabelle vorgegebenen

Richtwert des Anodenstroms. Die angegebenen Gittervorspannungen bei Oszillatorröhren müssen für die statische

Prüfung ihrem Wert nach auf ca. die Hälfte bis ein Drittel verringert werden. Bei einer Gittervorspannung Null ist

erfahrungsgemäß der Anodenstrom ungefähr dreimal so groß als der mittlere Anodenstrom im Schwingbetrieb.

Dies gilt auch für Mischröhren.

14. Röhrenmessungen mit einer Gittervorspannung Null, z.B. bei der Kennlinienaufnahme, sind vorsichtig und

möglichst kurzzeitig durchzuführen, um Beschädigungen der Prüfröhren durch Überlastung zu

vermeiden. Röhren, deren Gittervorspannung in der statischen Tabelle mit Null angegeben ist, zeigen nur den richtigen

Anodenstromwert an, wenn die Gitterspannung über hochohmigen Widerstand zugeführt wird. Durch Drücken der

Vakuum-Taste kann dieser notwendige Hochohm-Widerstand eingetastet werden. Ohne denselben würde die Röhre einen

sehr viel größeren Anodenstrom anzeigen.

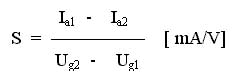

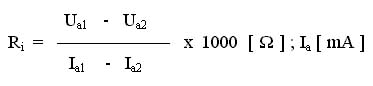

15. Will man Röhren genau beurteilen, wird die Steilheit der Gitter-Anoden-Kennlinie bestimmt. Die Messung erfolgt

so:

Bei einer bestimmten Anodenspannung Ua wird bei einer negativen Steuergitterspannung Ug1 der Anodenstrom Ia1 festgestellt.

Nun stellt man bei gleicher Anodenspannung Ua eine höhere negative Gitterspannung Ug2 ein und mißt wiederum den

Anodenstrom Ia2. Die Steilheit ergibt sich zu:

Die Anoden-, Schirmgitter- und Heizspannungen müssen während der gesamten Messung exakt konstant gehalten werden.

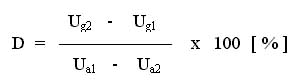

16. Der Durchgriff D wird so bestimmt:

Bei einer bestrimmten Anodenspannung Ua1 (z.B. 200 V) und einer bestimmten negativen Gittervorspannung Ug1 ergibt sich

ein bestimmter Anodenstrom Ia. Wählt man nun eine zweite, z.B. um 50 V niedrigere Anodenspannung Ua2, so sinkt

naturgemäß der Anodenstrom. Nun wird die negative Gittervorspannung so verändert, daß sich wieder der

ursprüngliche Anodenstrom Ia einstellt. Dieser zweite Gittervorspannungswert sei Ug2.

Der Durchgriff ist dann:

(D = 8 % bedeutet, daß eine Änderung der Anodenspannung Ua um 100 V nur ebensoviel ausmacht, wie eine

Änderung der Gitterspannung Ug um 8 V.)

17. Zur Bestimmung des Inneren Widerstandes Ri werden bei einer Gittervorspannung Ug und einer

Anodenspannung Ua der Anodenstrom Ia festgestellt. Bei einer niedrigeren Anodenspannung Ua2 und der gleichen

Gitterspannung Ug wird ein Anodenstrom Ia2 gemessen.

Dann ist der innere Widerstand der Röhre:

18. Zum Prüfen von Gleichrichterröhren werden im Gerät fest einstellbare Wechselspannungen (100 V und

350 V) verwendet. Ein Einregeln von Spannungen gibt es nicht. Nach der Schlußmessung erfolgt die Prüfung in

Stellung 11 oder 12.

Zur Vorbereitung der Messung entfernt man den Brückenstecker aus dem vordersten Buchsenpaar. Jetzt ist die Heizung

der Netzteilröhre EZ 81 ausgeschaltet.

Dann steckt man den Brückenstecker entweder in das Buchsenpaar 100 V~ oder 350 V~, je nach dem, welche Röhre

getestet werden soll. Anschließend wählt man den Belastungswiderstand, links beim schwächsten Strom

beginnend. Es darf bei den drei Buchsenpaaren nur ein Brückenstecker verwendet werden.

Nach dem Einregeln der Heizspannung wird der Drehschalter S20 soweit nach rechts gedreht, bis der Sollwert des

Anodenstroms nach Prüfkarte bzw. Tabelle erreicht ist. Wird er nicht erreicht, ist die Röhre unbrauchbar.

Ein Prüfen der Röhre auf Steuerwirkung gibt es nicht, da Gleichrichterröhren kein Steuergitter besitzen.

Deshalb ist auch eine Vakuum-Prüfung belanglos.

Bei Röhre mit zwei Systemen prüft man nach Prüfkarte jedes System getrennt.

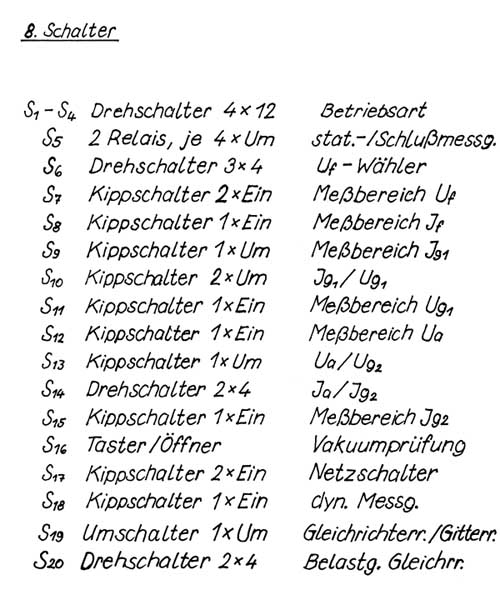

Es folgenden die Schaltpläne

(Mit der Maustaste das Schaltbild anklicken, es wird dann in voller Auflösung dargestellt.)

(Mit der Maustaste das Schaltbild anklicken, es wird dann in voller Auflösung dargestellt.)

Es folgt eine Übersichtstafel der kompletten Bedienplatte, anschließend eine Tabelle mit der Zeichenerklärung

zur Bedienplatte.

Gruss, Rolf Müller